9月16日(No.445)

畑中伸治

「私たちは、本当に宇宙で一人ぼっちなのだろうか?」

「もし宇宙人と出会えたら、それはいったい何を意味するのだろうか?」

若いころ、映画『スター・ウォーズ』や『E.T.』に胸を躍らせ、「宇宙人に会ってみたい」と無邪気に夢見ていた。けれどその思いは、年月とともに私の価値観に静かな影響を及ぼし、いつしか人生をかけて考え続けるテーマになっていた。

東京大学の松井孝典教授(1986年当時助手)が語った「宇宙における 第3惑星としての地球」という話に、当時の私は強い衝撃を受けた。 地球に水が存在するという、ただそれだけのことがどれほど重要な条件で あるか。生命の誕生は、偶然と必然がいくつも重なった末に成り立っている。以来、私はこの壮大な物語に心を奪われ、知的好奇心を抱き続けている。

銀河系だけでも1000億以上の恒星があり、観測可能な宇宙には2兆もの銀河が広がっているという。ドレイクの方程式を持ち出すまでもなく、そこに知的生命がまったくいないと考える方が、不自然に思える。とはいえ、彼らと出会うのはきっと不可能だ。ワープ航法やテレポーテーションは、今の科学では夢物語だし、それ以前に文明がそれだけ長く存続できるかどうかが一番怪しい。

地球46億年の歴史の中で、人類がこの地球に現れてからの時間は数百万年と言われている。ほんの一瞬にすぎない。環境破壊、地球温暖化、パンデミック、核戦争・・・・。私たちは多くの危機と隣り合わせだ。果たして、私たちの文明はどれだけの持続性があるだろうか。

生命の神秘について考えるたび、私はさらに深く惹きつけられてしまう。たとえば、NHKスペシャル『人体Ⅲ』で見た細胞内の映像。数万種類のタンパク質分子が、まるで工場のように連携しながら、 休むことなく生命を支えていた。そんな精密な仕組みが、わずかなアミノ酸から生まれ、60兆個もの細胞で同時に働いているのだと思うと、もう「奇跡」という言葉しか浮かばない。生命の仕組みを知れば知るほど、それは「神の領域」に触れるような感覚さえある。

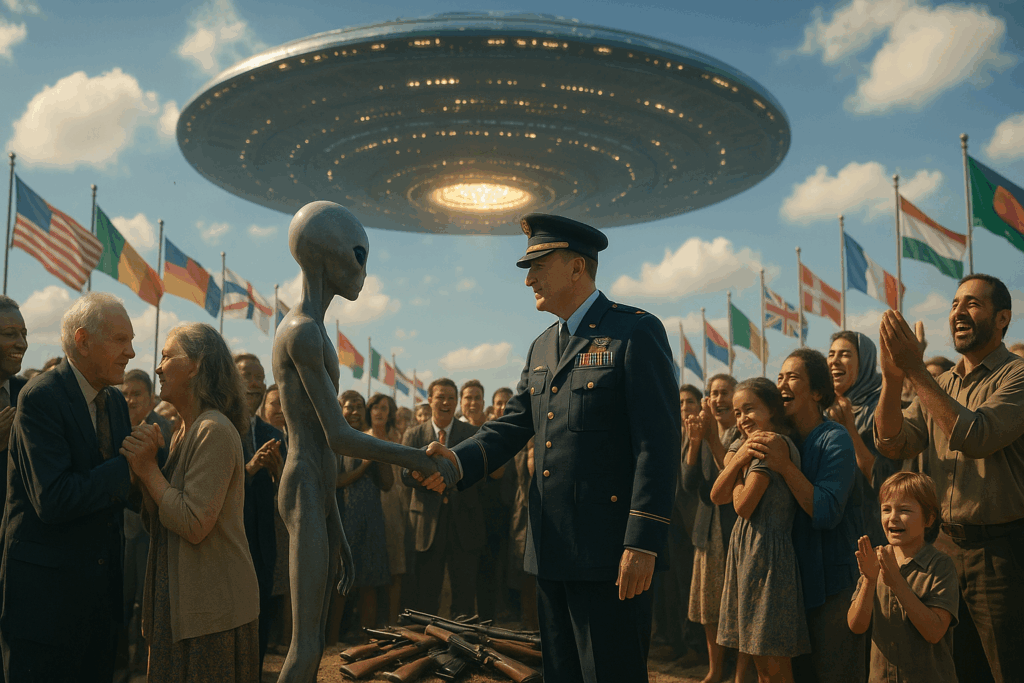

それでも私は、どこかで宇宙人との遭遇を夢見ている。いや、それは実際に会うことが目的ではないのかもしれない。「人類が一つになる」きっかけとして、そういう“存在”を必要としているのかもしれない。

現実の地球は、宗教・民族・資源・国家といった対立に満ち、21世紀になっても争いが絶えない。 人間はどうしても、仲間と外の者を区別しがちだ。しかし、地球外の存在という“共通の他者”が現れたら、初めて人類はまとまるのではないか。かつてレーガン大統領が国連演説で「地球外からの脅威が現れれば、人類は一致団結するだろう」と語ったように。

もちろん、相手が「敵」である必要はない。映画『コンタクト』や『未知との遭遇』のように、未知なる知的存在との出会いは、むしろ私たち自身を映す鏡になるかもしれない。「人間とは何か」という根源的な問いに、私たちは向き合わざるを得なくなるはずだ。

そんなことを考えているうちに、私はふたたび根源的な問いに立ち返る。「この奇跡のような確率で 存在している“私”とは、何者なのか」と。

宇宙のスケールを前にすると、自分の存在があまりにも小さく思えて、虚無感を覚える。一方で、世界の平和や未来を願う気持ちも確かにある。でも、全人生をそのために捧げる覚悟があるかと問われれば、正直、自信はない。かといって、ただ好きなことだけして生きていくのも、どこか落ち着かない。

最近は特に、人に喜んでもらえた瞬間に小さな充足を感じる。ただそれは、自分の存在意義でも大きな使命感からでもなく、もっとささやかな、感覚的な喜びだ。68歳を迎えようとする今、「何を信じ、何を残し、何のために生きるのか」という問いが、ますます重く私の心に根を張っている。

残された時間の中で「何か」を求め続けること――それ自体が、私にとっての生きる意味なのかもしれない。ディレクトフォースという出会いの場に入会したのも、この「何か」を求める思いが後押ししてくれたように思う。先輩方の生き様がヒントをくれるかもしれない。

答えが見つからなくてもいい。静かに瞬く星々が 何も語らないように、私もまた、明確な答えを出せないまま歩んでいくのだろう。

それでも、その問いのある歩みの中に、きっと私の人生の意味が秘められていると信じたい。

はたなか しんじ (1475)

(理科実験G、企業支援G、経済・産業懇話会、健康医療研究会)

(元・ 大正製薬、花王)